Calender

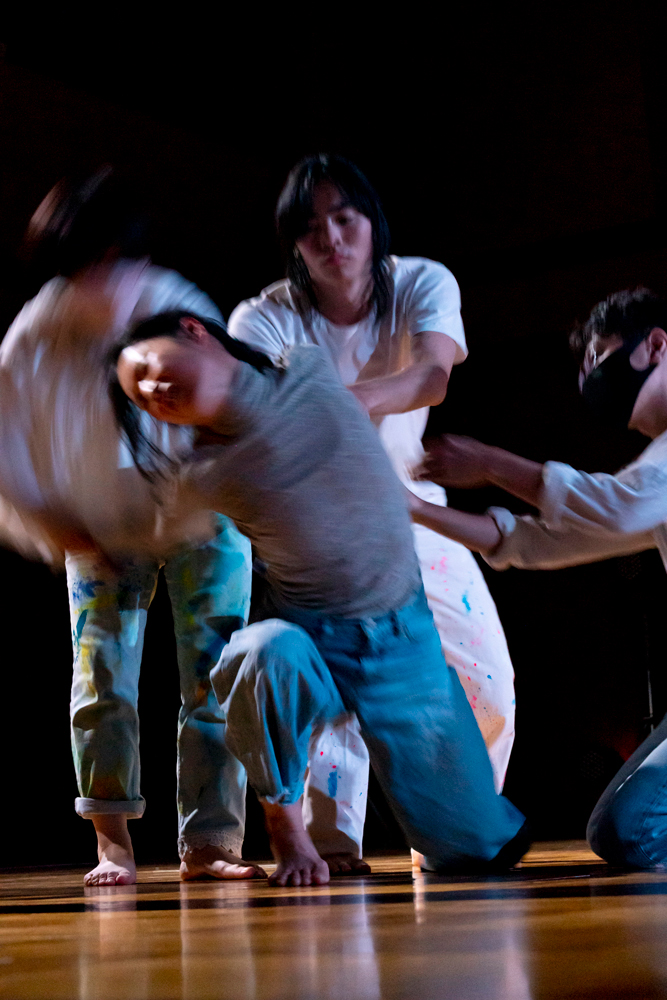

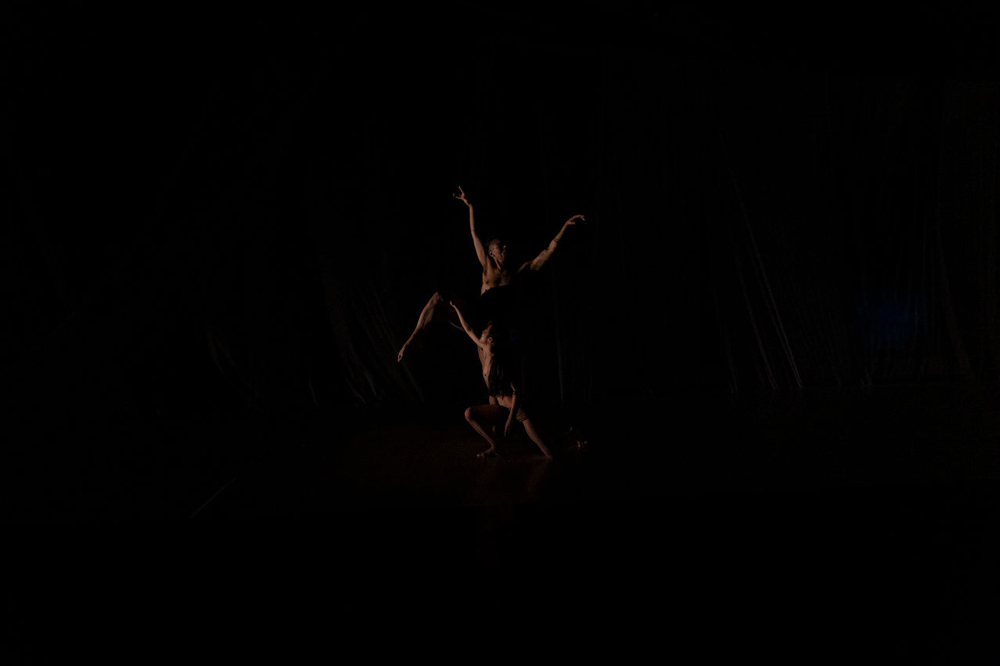

©︎柘植伊佐夫

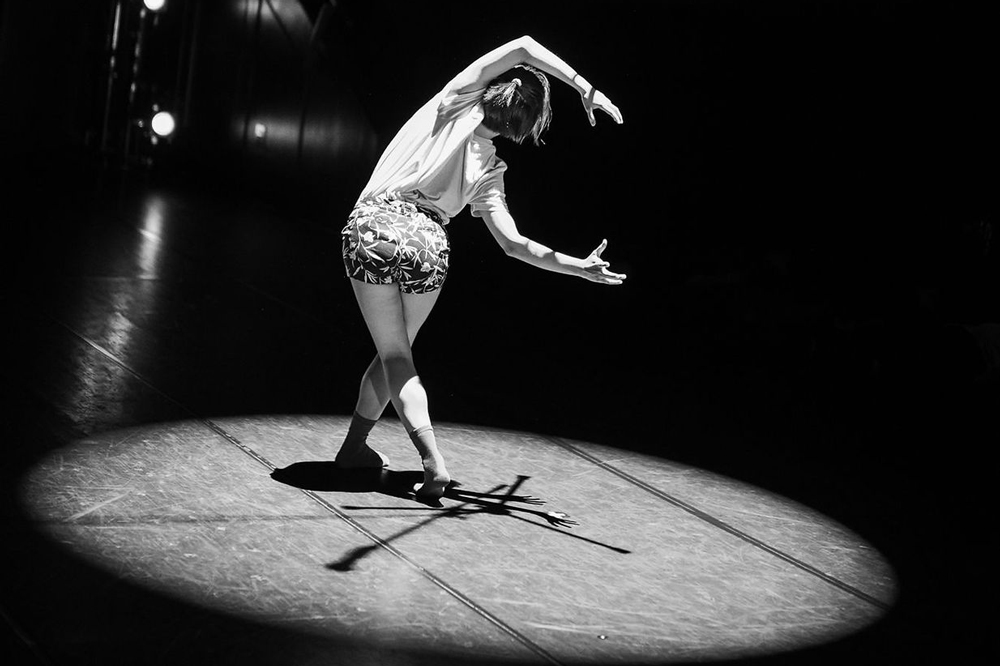

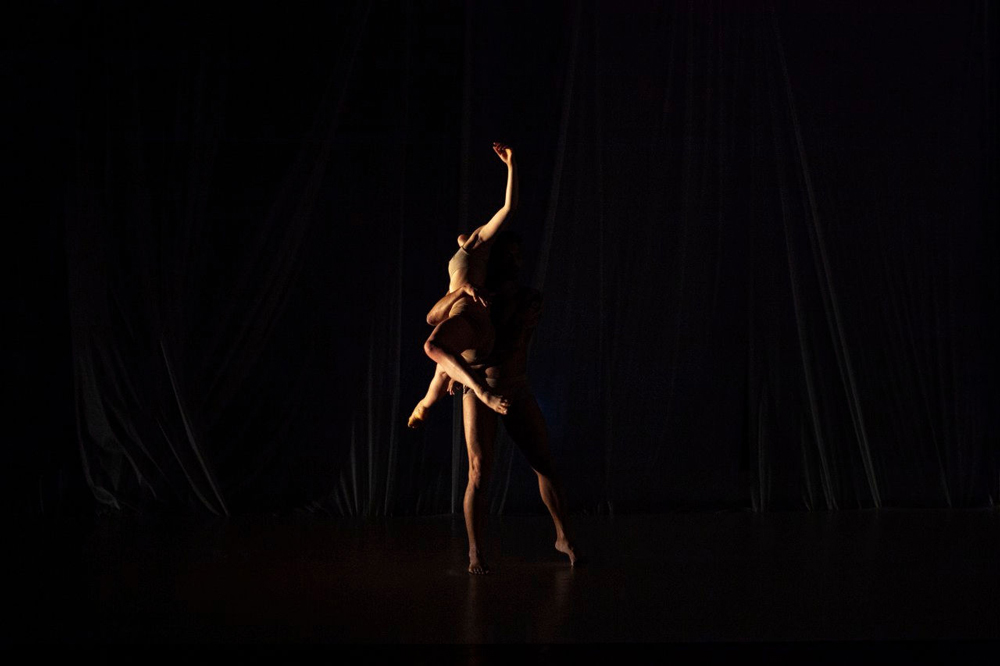

©︎柘植伊佐夫湯浅 永麻

略歴

広島出身、オランダ在住のダンサー/振付家。ヨーロッパのコンテンポラリーシーンを牽引するネザーランドダンスシアターに11年半在籍、様々な著名振付家の作品、新作に携わり世界中をツアー。退団後は演劇などでも活躍すると同時に振付家として建築家、ファッションデザイナー、メディアアーティスト、音楽家などジャンルを超えたアーティストたちとのコラボレーション作品やインスタレーションを発表。近年はダンスをコミュニケーションツールとして捉え、ダンスの経験のない人も対象にしたプロジェクトを立ち上げ、立場や環境が違うもの同士がダンスを介して関わり合うことをテーマに活動。ダンスの枠組みに捉われない幅広い分野で、海外と日本を横断し活躍している。

… View more

~2006

9歳から広島の池本恵美子バレエスタジオにてバレエを始める。1999年、モナコ公国プリンセスグレースクラシックダンスアカデミーに留学、主席で卒業。ドイツのドレスデンバレエ、フランスのニースバレエを経て2004年にNederlands Dans Theater 2 (ユースカンパニー/NDT2) に入団。NDT2の3年間の在籍期間終了を待たずして2006年にNDT1 (メインカンパニー)に抜擢昇格される。イリ・キリアンをはじめ、ウィリアム・フォーサイス、マッツ・エック、オハッド・ナハリン、ライトフット・レオン、クリスタル・パイト、ヨハン・インガー、ウェイン・マクグレガー、マルコ・ゴッケ、ガブリエル・カリッツォ/フランク・シャルティエ(Peeping Tom)、シャロン・エヤルなど、数々の振付家のレパートリー、または新作に参加、世界各国で公演する

~2014

2012年に福武教育文化振興財団の創立25周年記念事業の一環で、岡山県の犬島にて島の景観を生かした野外作品を振付/出演。2014年はNDTダンサーによって振付をされるSWITCH公演にて発表した作品がオランダの劇場に招待され公演を行う。またマッツ・エック版“Sleeping Beauty”にて主役オーロラに抜擢され高く評価さ れる。世界的な弦楽四重奏団、Kronos Quartetからゲストダンサーとしてのオファーを受け、“Prelude to a Black Hole”のためのソロを振付/出演。また、NDTが主催の世界中から若いダンサーを集めたSummer Intensiveにて作品を制作するなど、振付にも力を入れ始める。

~2017

2016年にフリーになり、イスラエルの振付家イダン・シャラビのツアーに参加、渡辺レイ、小尻健太とプロジェクトグループOptoとして活動、スウェーデン王立バレエ団にて、サシャ・ワルツの“Körper”, エック版“Juliet and Romeo”のジュリエット役にゲスト出演、ツアーに参加する。またシディ・ラルビ・シャルカウイ率いるEASTMANに加わり、新版オペラ“Les Indes Galantes”、“Satyagraha”、“Milonga”などに出演しヨーロッパ各地をツアー、アムステルダム在住のピアニスト/現代美術家、向井山朋子が監修するインスタレーション“HOME”にて40分のソロを共同振付し、オランダ、さいたまにて公演。2017年に能楽師の安田登とのコラボレーションにも出演。

2018

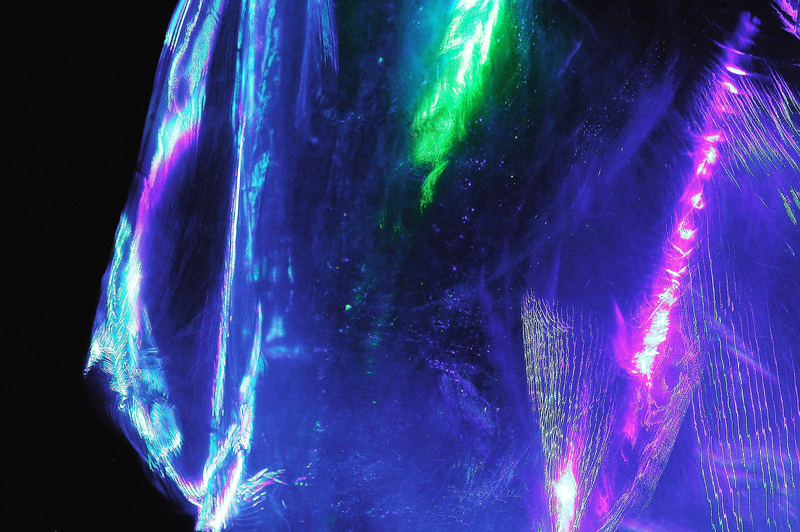

2018年は森山未來主演、浦沢直樹×長崎尚志原作、シディ・ラルビ・シェルカウイ演出振付の舞台“プルートゥ”に出演。また、Dance Niew Airプレ公演にて、建築家の田根剛×ファッションデザイナーの廣川玉枝と“enchaîne”、六本木アートナイトにて廣川玉枝×メディアアートの脇田玲と“XHIASMA”を立て続けにコラボレーションし演出/振付/出演した。ヒューストンダンスサラダフェスティバルにエック版“Juliet and Romeo”抜粋を客演、高知県赤岡町で“HOME”再演、向井山朋子演出/山田うん振付の新作“雅歌”に出演、ツアーに参加。さいたまダンスラボラトリにて指導し若手ダンサーに“solos”を振付、Opto公演にてソロ“media”を自身に振付、ベルギーにてシェルカウイ版“Satyagraha”再演。

2019

2019年、前年度の幅広い活動が評価され第13回日本ダンスフォーラム賞を受賞。また、横浜ダンスコレクションにてエラ・ホチルド振付“futuristic space”出演、ミュンヘン歌劇場にてシェルカウイ版新作オペラ“Alceste”出演、ベルギー、イタリアにてシェルカウイ振付“Nomad”出演、城崎国際アートセンターにXHIASMA Research #001として滞在リサーチを行いショーイング/トーク公開、さいたまダンスラボラトリvol.2にて“jardin féerique”を振付、市川海老蔵×黒木瞳×森山未來主演/マシュー・ダンスター演出の演劇“オイディプス”出演、長崎大村湾にて真珠をコンセプトに“matama”を振付、広島TRY A DANCE企画にて広島の地元ダンサーに“solos”を改訂振付、自身も“media”を再演。

2020

2020年は横浜ダンスコレクションにてスー・ヒーリー演出“on view:panorama”に出演し横浜、愛知にて公演。KIITOアーティストサポートプログラムと渋谷ファッションウィークプログラムの企画のもと、XHIASMA Project #002として廣川玉枝×world’s end girlfriend×遠藤豊とのコラボレーション作品“transient X”を神戸のKIITO (無観客)、渋谷スクランブルスクエアにて発表。コロナ禍にKIITOアーティストサポートプログラムのもと、オンライン/オフライン2つ環境で体験するインスタレーションパフォーマンス、Xhiasma Project #003 “site”を遠藤豊と創作、オンライン上と神戸のKIITOで発表。プラネタリウムクリエーター大平貴之とのコラボレーション“nowhere”をDance New Air 2020->2021にて発表し2度目の第15回日本ダンスフォーラム賞を受賞。また、オランダの振付家アヌーク・ヴァン・ダイクが考案したダンスメソッド、Countertechniqueの指導資格を取得。以来、各国で指導を積極的に行なっている。

2021

2021年は、”nowhere”をTHEATRE for ALL 企画にて、作家オリジナルの視点で視覚・聴覚・精神・発達などに障がいのある人たちにも届くように映像作品として発表。さいたまダンスラボラトリvol.3にて“シェヘラザーズ”を振付し、同時に岡田利規とのコラボレーション作品“わたしは幾つものナラティヴのバトルフィールド”ワークインプログレスを発表。新国立劇場企画「舞姫と牧神たちの午後2021」にてクリスタル・パイト作品“A Picture of You Falling”を小尻健太と踊る。au Design projectにて、ダミアン・ジャレ/名和晃平ディレクション“Metamorphosis Garden (変容の庭)”に出演、さいたまダンスラボラトリvol.4にて“happen to be”を振付。パリ・シャイヨー劇場にてダミアン・ジャレ/名和晃平による新作“Planet[wanderer]”に出演、フランス国内、アムステルダムをツアー。廣川玉枝 in Beppuに振付/出演し映像作品や、別府の鉄輪エリアを練り歩く地獄祭に参加。

2022

2022年は、第49回お茶の水女子大学創作舞踊公演にて "シェヘラザーズ" 抜粋を再演。アムステルダムにて向井山朋子 "HOME" を再演、岡田利規テキスト/演出、岡田利規×湯浅永麻×太田信吾/共同振付の "わたしは幾つものナラティヴのバトルフィールド" を発表、森山未來×中野信子×エラ・ホチルドによる "FORMULA"に出演、3年間のダンサー育成プログラム Dance Intensive Hiroshima (ダンスインテンシブ広島/DIH)第1回にて広島のダンサーと "Things that are beautiful and transient" を発表。

2023

2023年は XHIASMA Research #002 としてダンサーに留まらず、あらゆる人を対象にワークショップを行い(2022年秋から実施)、ワークショップ参加者とともに観客に向けた公開ショーイング、”みえないグラデーション”を開催。Peeping tom "Moeder (マザー)"日本ツアーに代役として急遽参加、パリオペラ座にてThomas Jolly によるオペラ "Romeo et Juliette" に振付アシスタントとして参加。秋以降はXHIASMAから派生したnosmosis reserach 2023にて新リサーチプロジェクトをスタート、またダミアン・ジャレ/名和晃平 ”Planet[wanderer]”のフランス、ドイツツアーに参加予定。今後も、ダンサー/振付家、枠にとらわれないアーティストとして、国内外で活動を予定している。

nosmosis

XHIASMA Project/Reserach から派生し、身体表現(ダンス)をメインに介し、アーティストや専門家のみならず、さらに多様な人々が交わり尊重し合い、そのプロセスやリサーチをより重視した活動。ダンサーの専門知識や感覚を、ダンス以外の分野で活かせる可能性を探るべく、コミュニケーションツールとしてダンスを媒介にダンサーやダンス経験のないあらゆる人とのワークショップ(WS)や対話/交流の機会を作る。他者と関わることで生まれた気づきや問題意識を表現に昇華するなど、芸術活動を協働することによって、違いを持ったもの同士が共生することを共に考えていく場を目指している。

nosmosis (ノスモシス)は

nos =ラテン語で “わたしたち”という意味

N.O.S = Not Otherwise Specified (どこにも特定されない)

osmosis = 浸透する を掛け合わせて、

どこにも特定されない様々な“わたしたち” が関わりあうことによって

お互いへの理解が浸透し “わたしたち” の範囲を広げていく

という意味を込めています。

nosmosis (ノスモシス)は

nos =ラテン語で “わたしたち”という意味

N.O.S = Not Otherwise Specified (どこにも特定されない)

osmosis = 浸透する を掛け合わせて、

どこにも特定されない様々な“わたしたち” が関わりあうことによって

お互いへの理解が浸透し “わたしたち” の範囲を広げていく

という意味を込めています。

nosmosis research 2023

昨年開催した XHIASMAResearch #002を引き継ぎ、新たな名称でプロジェクトを2023年9月~24年1月に展開していく。 海外と日本を行き来する湯浅永麻が、日本に住む海外にルーツを持つ方、ダンサー、そして2023年1月の"みえないグラデーション"出演者を交えて3つのリサーチワークショップを3ヶ月間に渡り開催する。また、12月にはヨーロッパで移民のコミュニティーなどへダンスをツールに活動するオランダ拠点のアーティスト、チジャ・ソンをコラボレーターに迎え、立場や環境、バックグラウンドの違いのある方たちと<対話>を通してリサーチをはかっていく。

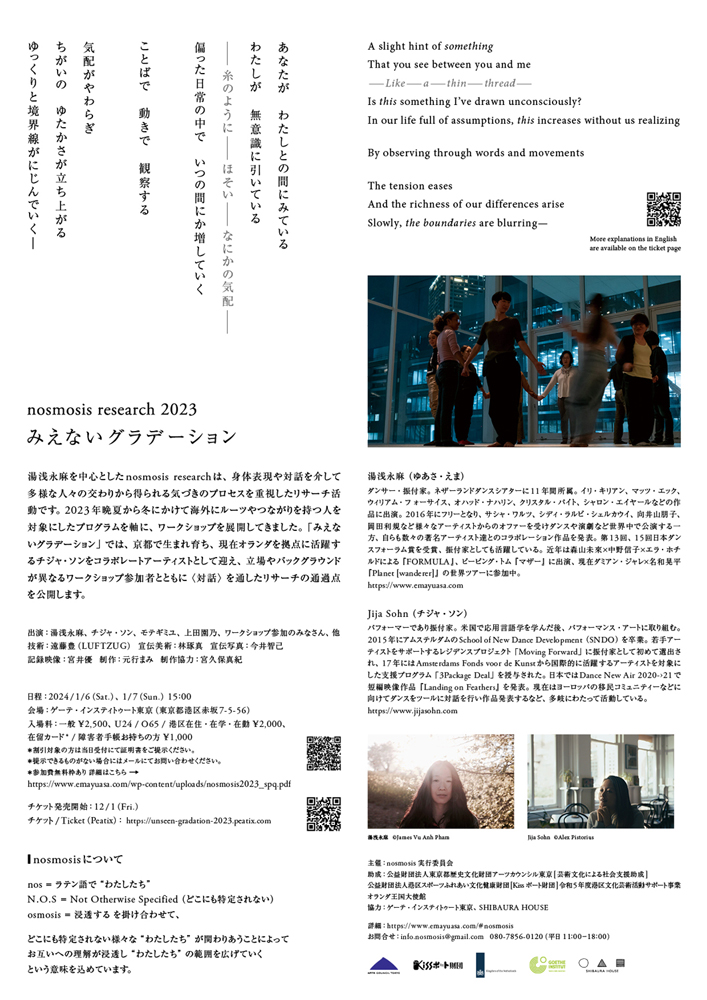

nosmosis research 2023 みえないグラデーション -UNSEEN GRADATION-

English available on the ticket page ①ダンス&ダイアローグワークショップ(D&D WS)

日本に住む海外にルーツを持つ方などを対象に、湯浅永麻がムーブメントや対話をガイドし、気づいたことをシェアします。 ダンスの経験のない方でも参加できます。

湯浅永麻を中心としたnosmosis researchは、身体表現や対話を介して多様な人々の交わりから得られる気づきのプロセスを重視したリサーチ活動です。2023年晩夏から冬にかけて海外にルーツやつながりを持つ人を対象にしたプログラムを軸に、ワークショップを展開してきました。「みえないグラデーション」では、京都で生まれ育ち、現在オランダを拠点に活躍するチジャ・ソンをコラボレートアーティストとして迎え、立場やバックグラウンドが異なるワークショップ参加者とともに〈対話〉を通したリサーチの通過点を公開します。

出演:湯浅永麻、チジャ・ソン、モテギミユ、上田園乃、ワークショップ参加のみなさん、 他

技術:遠藤豊(LUFTZUG)

宣伝美術:林琢真

宣伝写真:今井智己

記録映像:宮井優

制作:元行まみ

制作協力:宮久保真紀

日程:2024/1/6(Sat)、 1/7(Sun)15:00

会場:ゲーテ・インスティトゥート東京(東京都港区赤坂7-5-56)

入場料:一般 ¥2,500、U24/O65/港区在住・在学・在勤 ¥2,000、在留カード*/障害者手帳お持ちの方 ¥1,000

*割引対象の方は当日受付にて身分証をご提示ください。(港区在勤の方は名刺+身分証明書をご提示ください)

*提示できるものがない場合にはinfo.nosmosis@gmail.comへお問い合わせください。

*参加費無料枠あり(要相談)

Ticket チケット発売:12月1日(金)〜

Ticket チケット発売:12月1日(金)〜

日時 : 9/15、9/22、10/27、11/3、11/10、11/17、11/24、12/1、12/15、12/22 全て金曜日の 19:00-20:30

場所 : SHIBAURA HOUSE 5F( 東京都港区芝浦 3-15-4)

対象 : 日本に住む海外にルーツを持つ方 / このプログラムに興味がある方 定員:10 名

参加費 : (1回) 一般 3,500 円 U24・O65・港区割 2,500 円 *参加費無料枠あり (要相談) *5 回以上参加の方は各回 500 円引

お申込み:お名前、年齢、参加希望日を info.nosmosis@gmail.com へご連絡下さい

Flyer (やさしいにほんご)

Flyer (やさしいにほんご)

Flyer (English)

Flyer (English)

②ダンサー向けワークショップ(ダンサーWS)

湯浅永麻がガイドする、様々なダンスジャンルに対応する心と身体を養ってくれるメソッド、カウンターテクニック (CT) のワークショップ。 今回のリサーチ内容に関連した対話とムーブメントリサーチを行います。

日時:9/10 (日)、9/17 (日)、10/29 (日)、*11/4 (土)、11/12 (日)、11/19 (日)、11/26 (日)、*12/2 (土)、12/17 (日)、12/24 (日)10:15-12:45 *は土曜日開催

場所:芸能花伝舎(東京都新宿区西新宿6-12-30)

対象:中学生以上のダンス経験のある方

参加費:(1回) 一般4,000円 U24・O65・港区割 3,500円 *参加費無料枠あり(要相談) *5回以上参加の場合は各回500円引き

お申込み:https://nosmosis2023-dancer-ws.peatix.com

③シェアワークショップ

2022 年度に実施した D&D WS 参加者と、今年度の D&D WS、ダンサー WS の参加者が混ざり合うワークショップ。 ダンスの経験のない方でも参加できます。湯浅に加え、前年度 WS 参加者もガイド役を担い、その表現方法をシェアするプログラムです。

日時:10/29、11/26、12/17 全て日曜日の15:00-17:00 *時間を変更しました(8/20)

場所:SHIBAURA HOUSE 5F( 東京都港区芝浦 3-15-4)

対象:D&D WS、ダンサーWS参加者 定員:10 名

参加費:(1回) 一般3,500円 U24・O65・港区割 2,500円 *参加費無料枠あり(要相談)

お申込み:https://nosmosis2023-share-ws.peatix.com

*参加費特別枠について(日本語・やさしいにほんご・English)  PDF

PDF

お問合わせ先:info.nosmosis@gmail.com 080-7856-0120 (平日 11:00-18:00)

主催:nosmosis実行委員会

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[芸術文化による社会支援助成]

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団[Kissポート財団]令和5年度港区文化芸術活動サポート事業

オランダ王国大使館

協力:ゲーテ・インスティトゥート東京、SHIBAURA HOUSE

XHIASMA Project / Research

XHIASMA Project :

2018年5月の六本木アートナイトでの"XHIASMA"を経て発足。XHIASMA(キアスマ)とは、生殖細胞を生じる減数分裂の際に、染色体がX字に交差する地点のこと。多ジャンルの人々が染色体を交換するように、ダンス・ファッション・音楽・テクノロジーなど、あらゆるジャンルのアーティストや専門家とのフラットなコラボレーションのプラットフォームとして、表現の新たな可能性を提示する。

XHIASMA Research :

Projectは主にパフォーマンスや作品などアウトプットを目的としたものに対し、Researchではアウトプットの目的のみではなく、ワークショップやトライアウトのように実験的なリサーチを主軸に置いている。(2023年以降は、XHIASMAから派生する形で、湯浅永麻を中心に『nosmosis(ノスモシス)』を新たに立ち上げ、アーティストや専門家のみならず、多様な人々が身体表現(ダンス)を介して交わることで共生や表現活動について探求する、長期的なリサーチ活動を継続している。)

XHIASMA

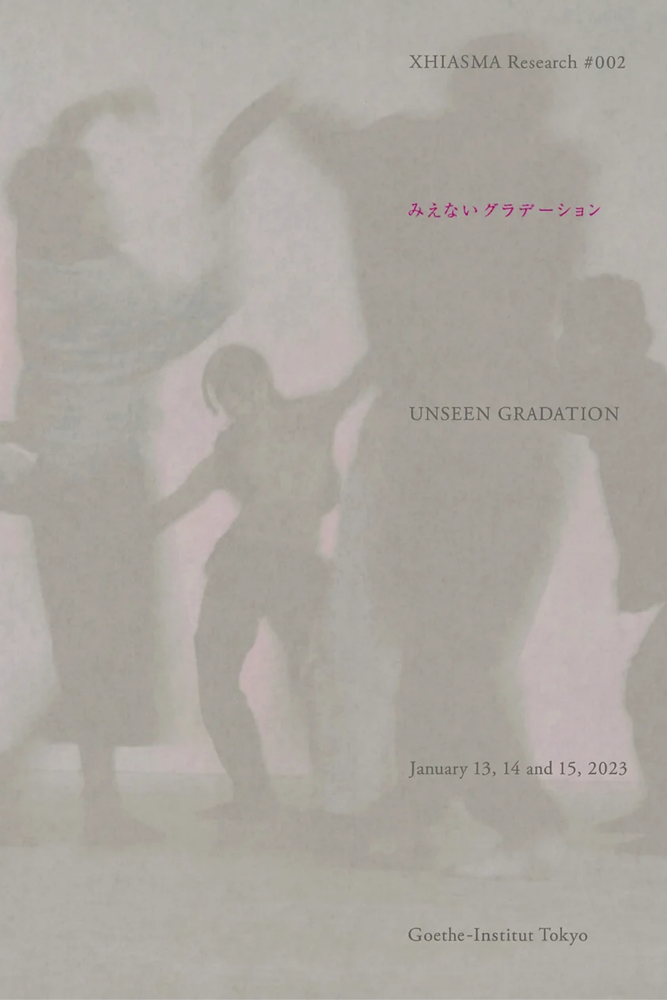

Research #002

みえないグラデーション

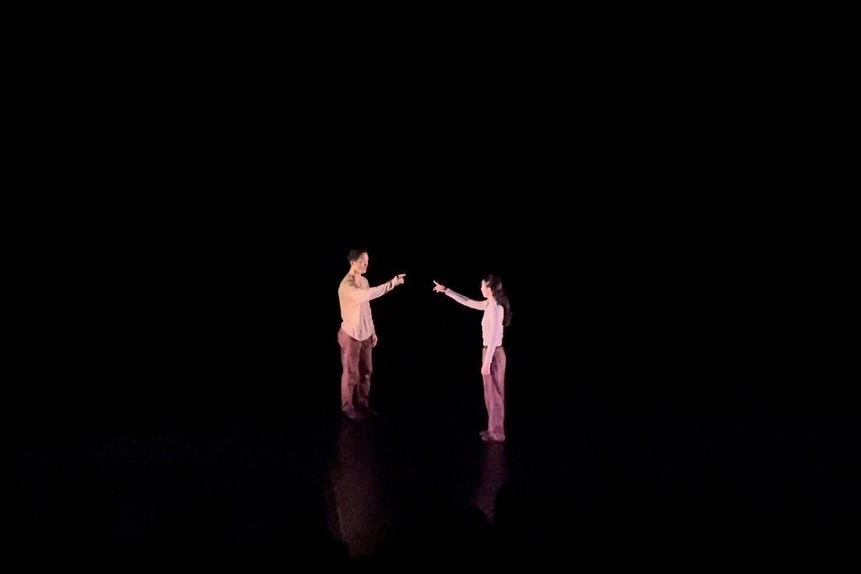

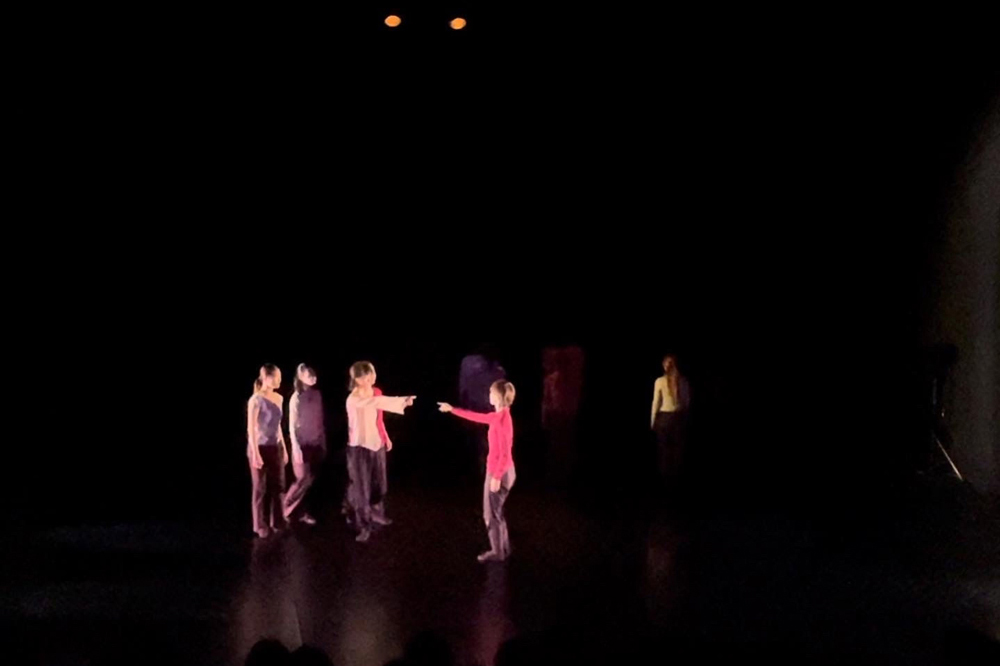

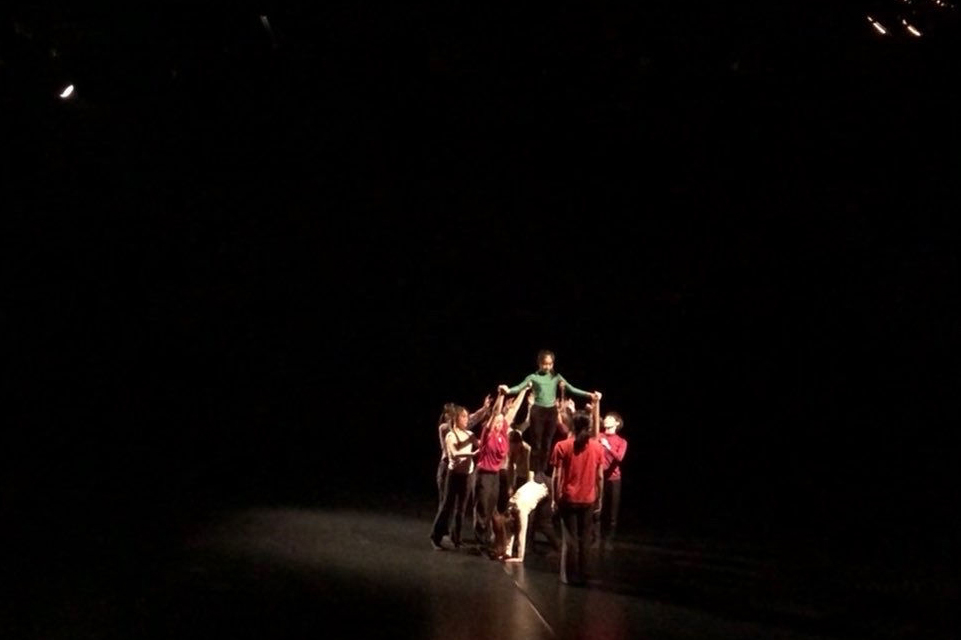

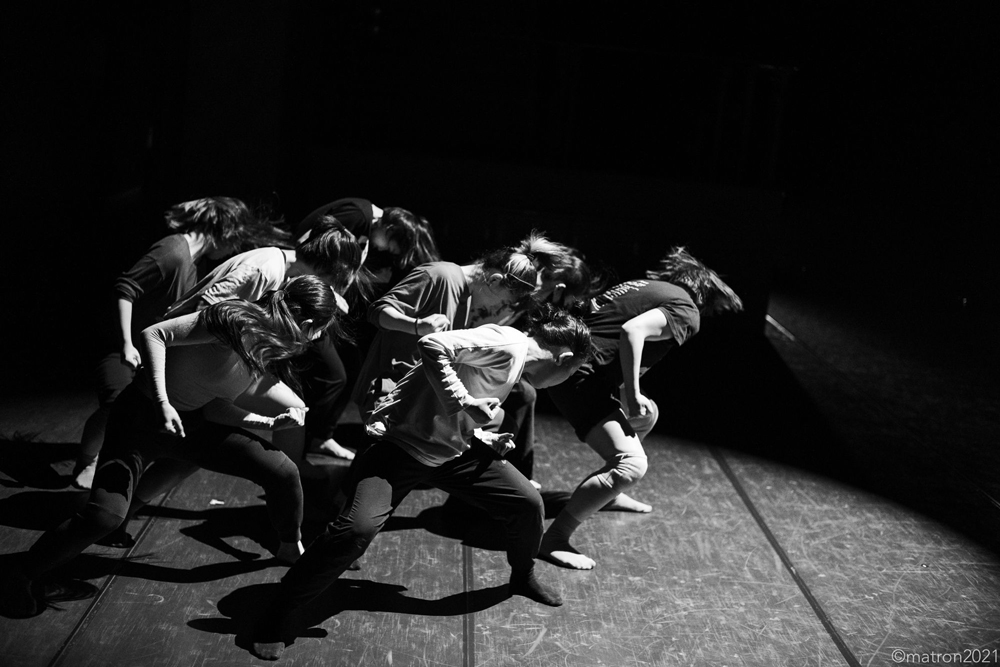

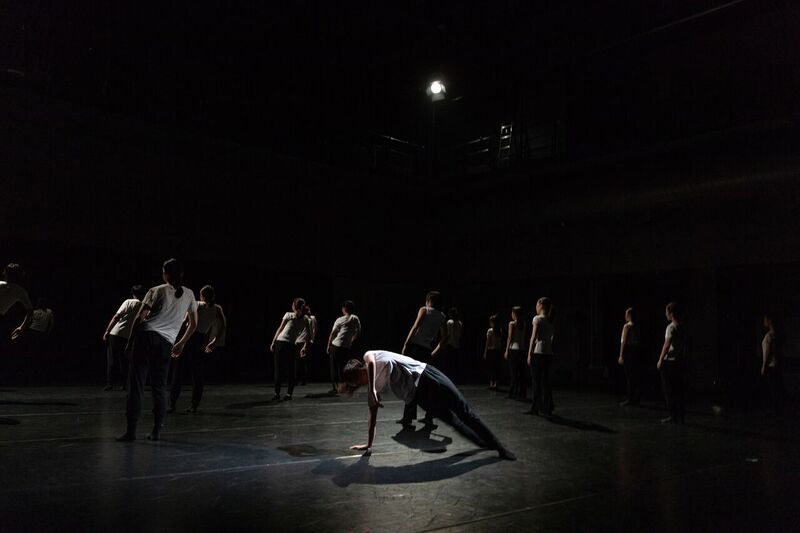

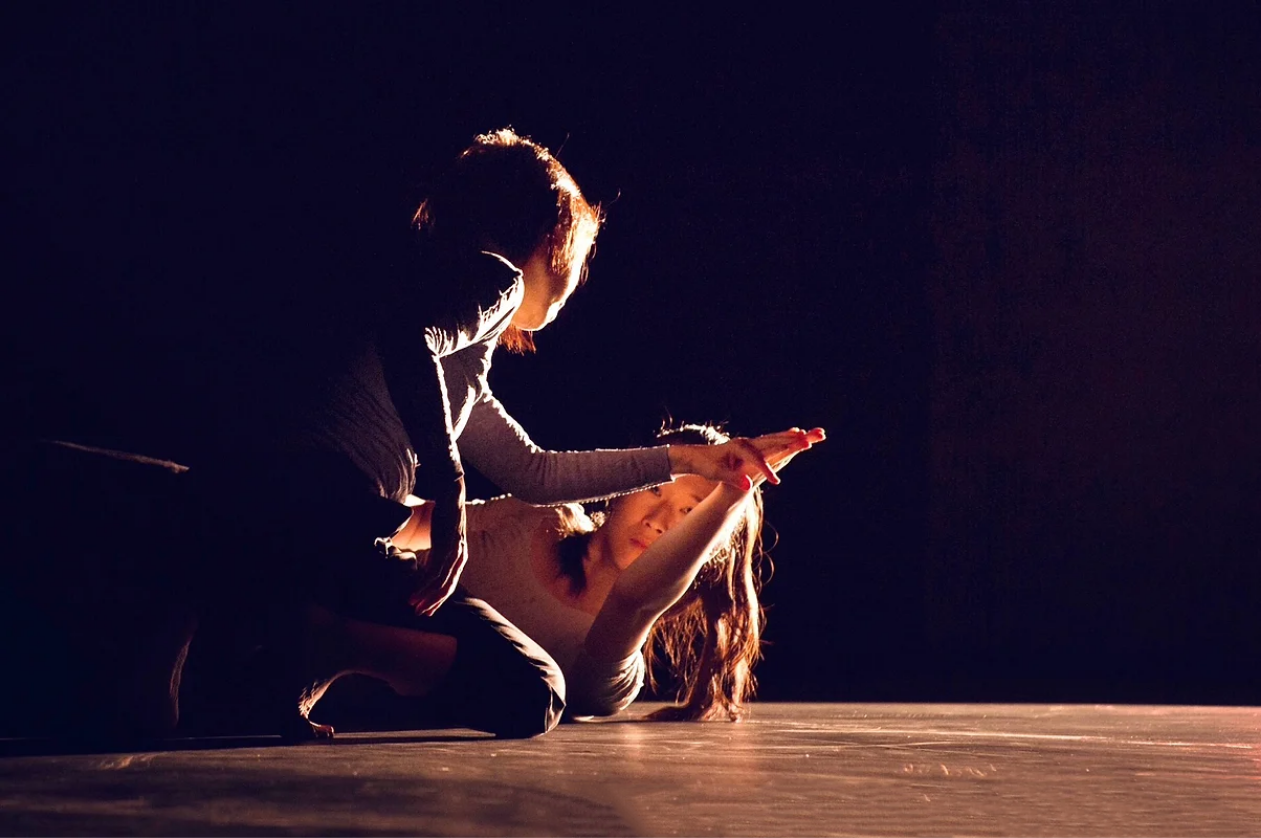

湯浅永麻をガイド役としてムーブメントを用い、ダンス経験のない人を対象としたダンス&ダイアローグワークショップ(D&D WS)と、ダンサーのための「カウンターテクニック(CT)」のクラスを約3ヶ月にわたって並行して実施。ワークショプ/対話を継続して行うことで、互いにどのような気づきや変化が起こりうるかリサーチし、そこでで得た気づきを参加者と共に表現に昇華し、公開ショーイング”みえないグラデーション”を開催。… View more

ゲストを招いたトークのほか、体験WSを実施し、観客に向けてリサーチの一部を共有することを試みた。

D&D WSではダンサーのみならず、発達障害、生きづらさを感じている方や、プロジェクトに興味を持つ人など、今まで出会うことのなかった様々な参加者同士がムーブメントや対話を通して混じりあい、気づきや問題意識を共有した。さらにCTの発案者であるアヌーク・ファン・ダイクをオランダから招聘し、ダンサーに向けた特別集中WSやトークを行った。

2023. Jan. 13 fri, 14 sat, 15 sun

ゲーテ・インスティトゥート東京

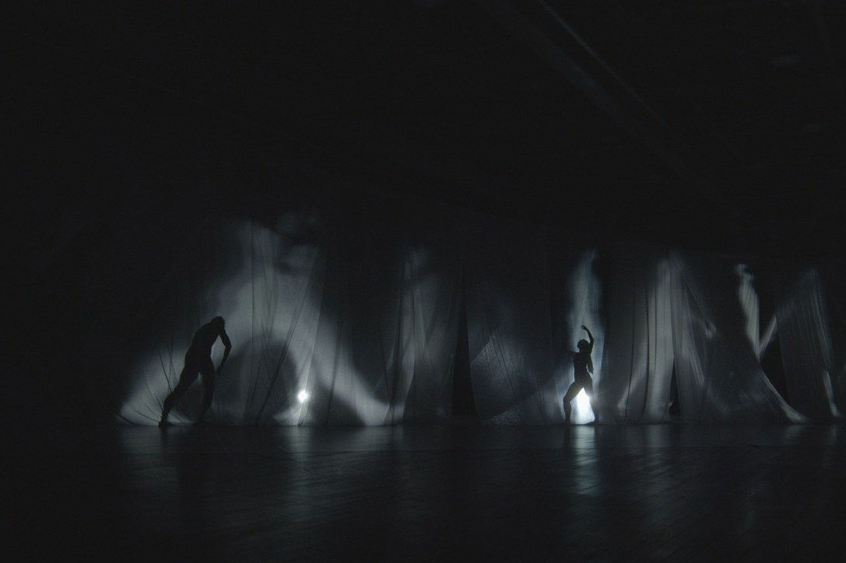

出演:石山一輝、音惟、加藤理愛、藤井千佳子、bundai、永田嘉穂、 韓亜由美、まめこ、Mizuki Sumikawa、モテギミユ、湯浅永麻

トークゲスト:

13 日 青木彬(インディペンデント・キュレーター)

14 日 林琢真(アートディレクター)

15 日 中村恩恵(振付家・ダンサー)

技術:遠藤豊(LUFTZUG)

宣伝美術:林琢真

宣伝写真・記録撮影(スチール):今井智己

記録撮影(映像):冨田了平

制作:宮久保真紀、元行まみ (Dance New Air/一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

当日運営:井澤奏音、上原ゆり

主催:XHIASMA 実行委員会

助成:オランダ王国大使館

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団[Kiss ポート財団]令和4年度港区文化芸術サポート事業

協力:ゲーテ・インスティトゥート東京、 SHIBAURA HOUSE、 スタジオアーキタンツ

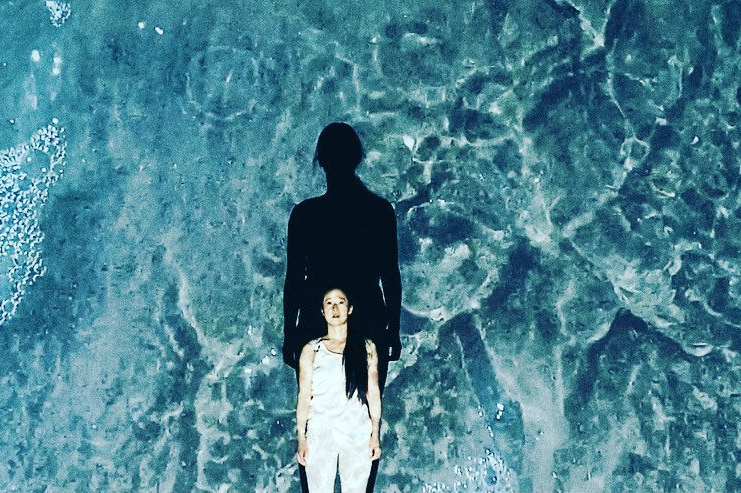

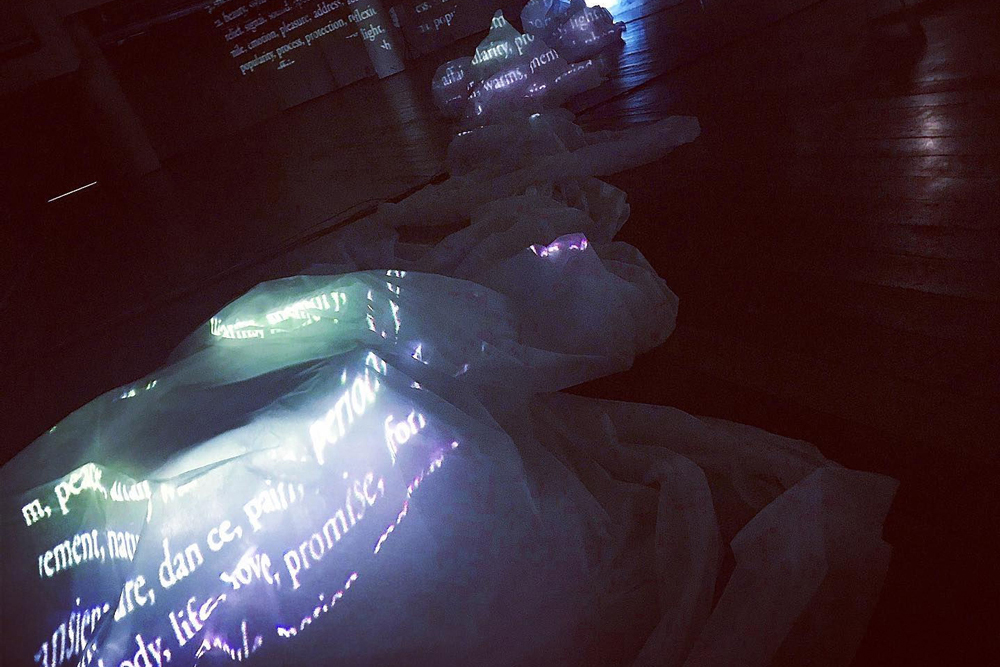

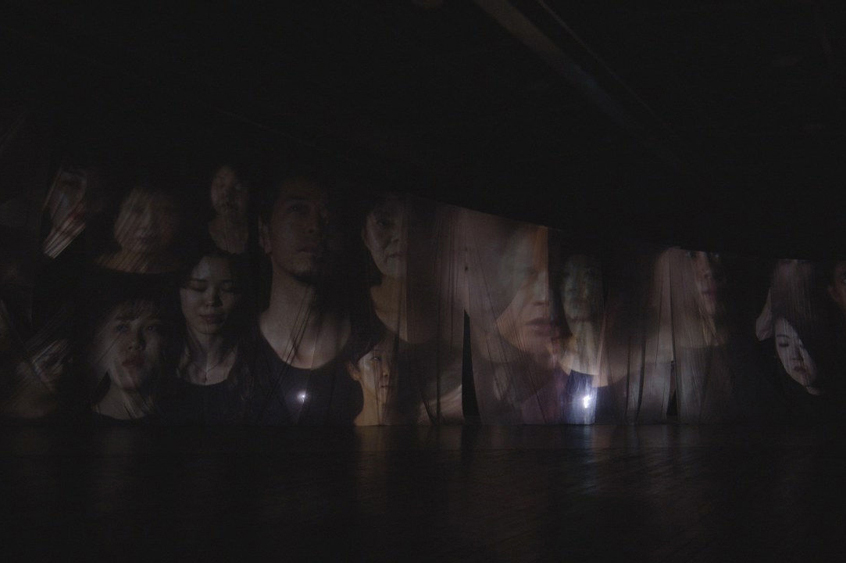

photo by 守屋友樹、写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸 KITO

photo by 守屋友樹、写真提供:デザイン・クリエイティブセンター神戸 KITOXHIASMA

Project

#003

site

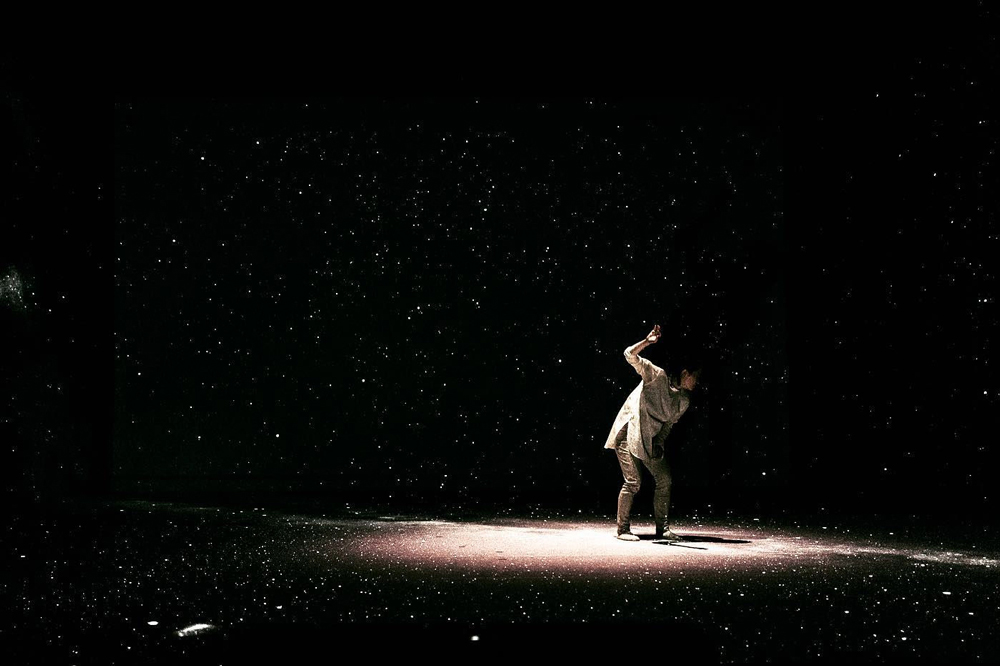

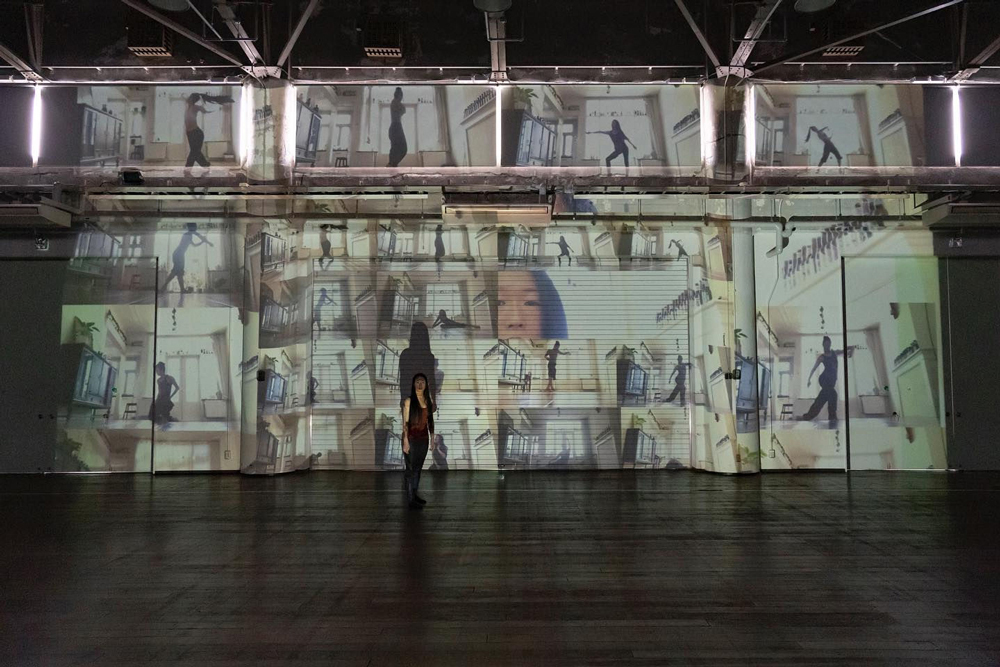

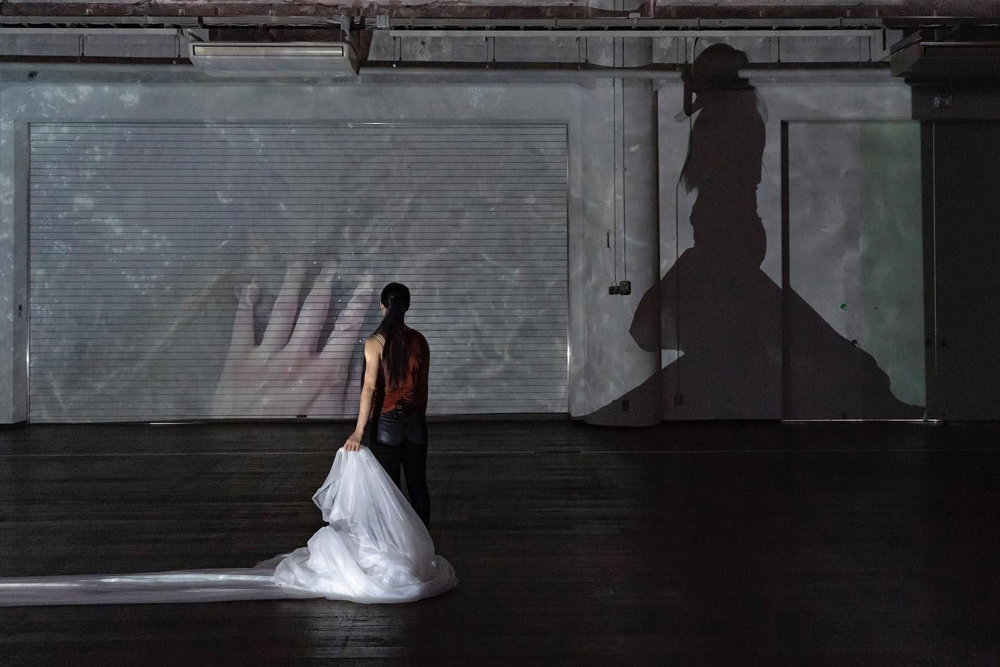

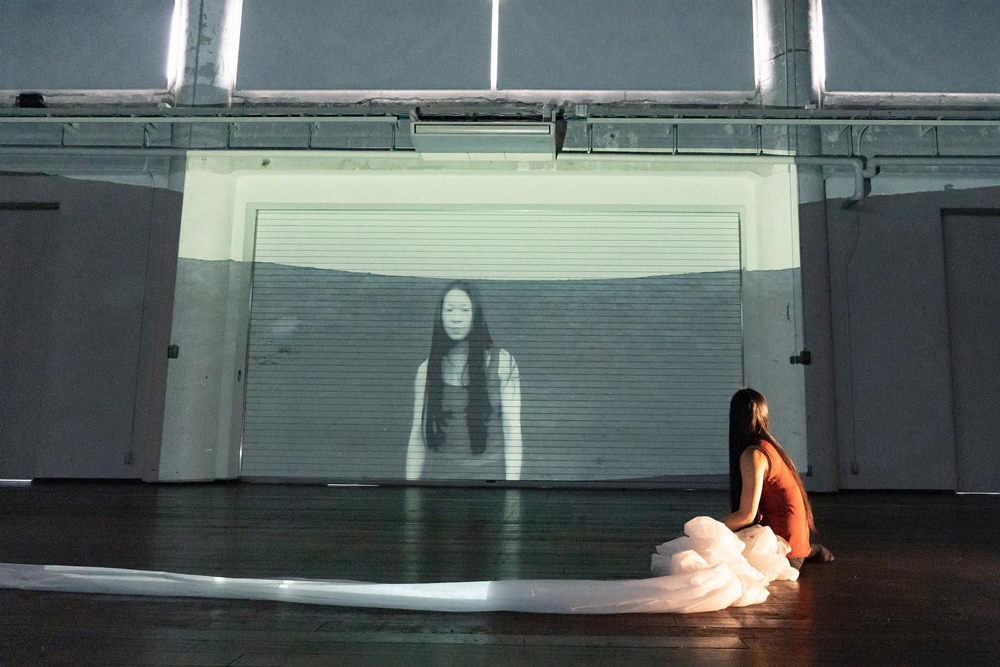

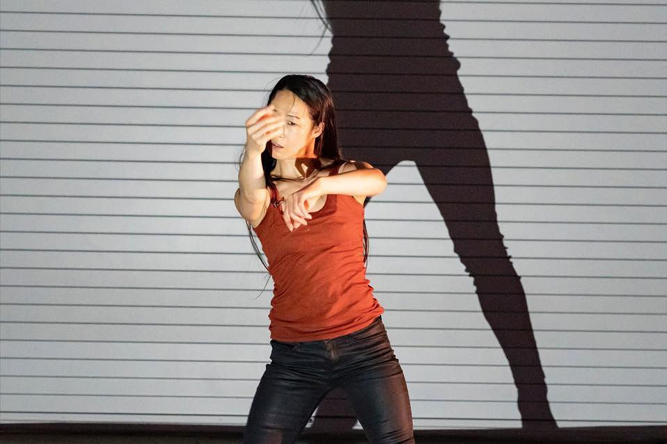

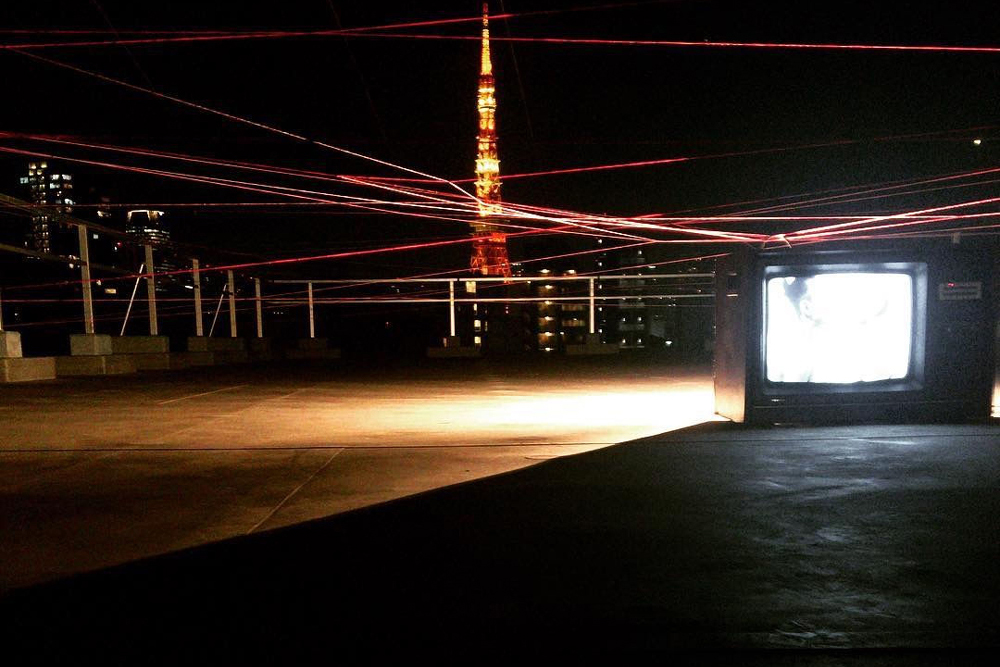

新型コロナ蔓延の影響のため、無観客になった神戸での"transient X"を経て、その後に大きく変わってしまった日常での揺らぎをセルフドキュメントで追ったインスタレーションとパフォーマンス。先行してスタートしたインスタレーションは、特設サイト上(オンライン)とデザイン・クリエイティブセンター神戸「KIITO」の空間に設置された作品(オフライン)、2つの〈site〉で展開した。… View more

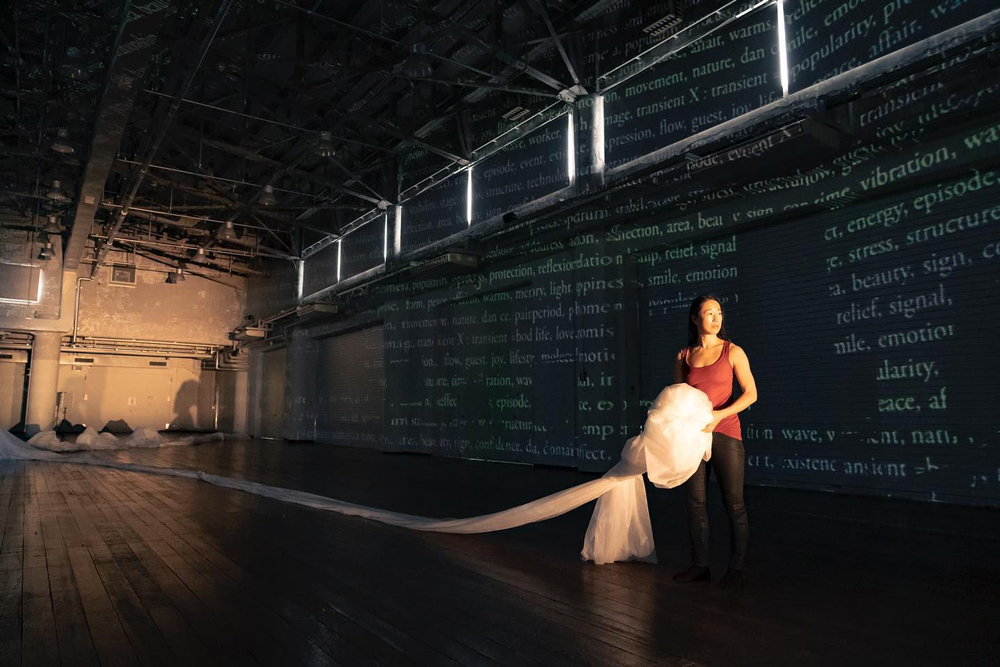

パフォーマンスでは、巨大なKIITOのホールに、インスタレーション会場の北玄関のライブ映像とコロナ禍で撮り溜めた日本とオランダの映像を投影し、生身の湯浅が過去の自分と対峙しながら踊りを重ね、KIITOでの記憶や自身の感情の変化を表現した。上演後には作品の制作プロセスや経緯のほか、コロナ禍を契機に様々な展覧会や芸術祭の現場で取り組まれている〈オンライン/リアル〉の環境における、新たな創作・発表・鑑賞のかたちとその可能性について、ゲストを招いたトークを実施。

展覧会

2020. Sep. 19 sat – Nov. 23 mon

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)1F北玄関

コンセプト・演出・出演:湯浅永麻(振付家・ダンサー)

コンセプト・演出・技術:遠藤豊(LUFTZUG)

パフォーマンス/トーク

2020. Nov. 1 sun

KIITOホール

コンセプト・演出・出演:湯浅永麻(振付家・ダンサー)

演出・技術:遠藤豊(LUFTZUG)

トークゲスト:林寿美(インディペンデント・キュレーター)、遠藤豊(テクニカルディレクター・LUFTZUG代表)

モデレーター:芹沢高志(KIITOセンター長)

制作:Dance New Air (一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

主催:デザイン・クリエイティブセンター神戸、キアスマ実行委員会、一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ

助成:公益社団法人企業メセナ協議会、GBFund/芸術・文化による新型コロナウィルス災害支援

photo by Masashi Nagara

photo by Masashi NagaraXHIASMA Project

#002

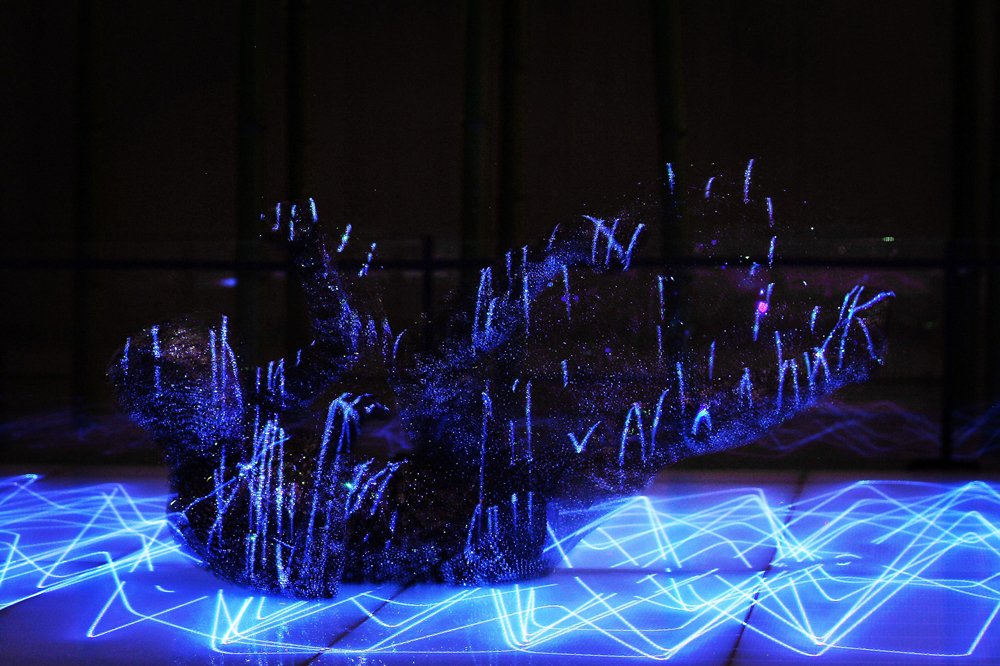

transient X

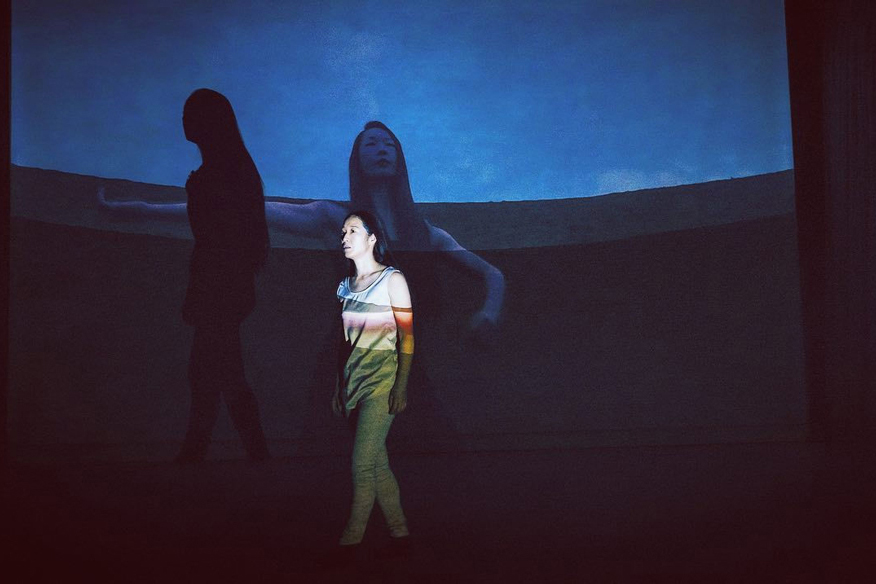

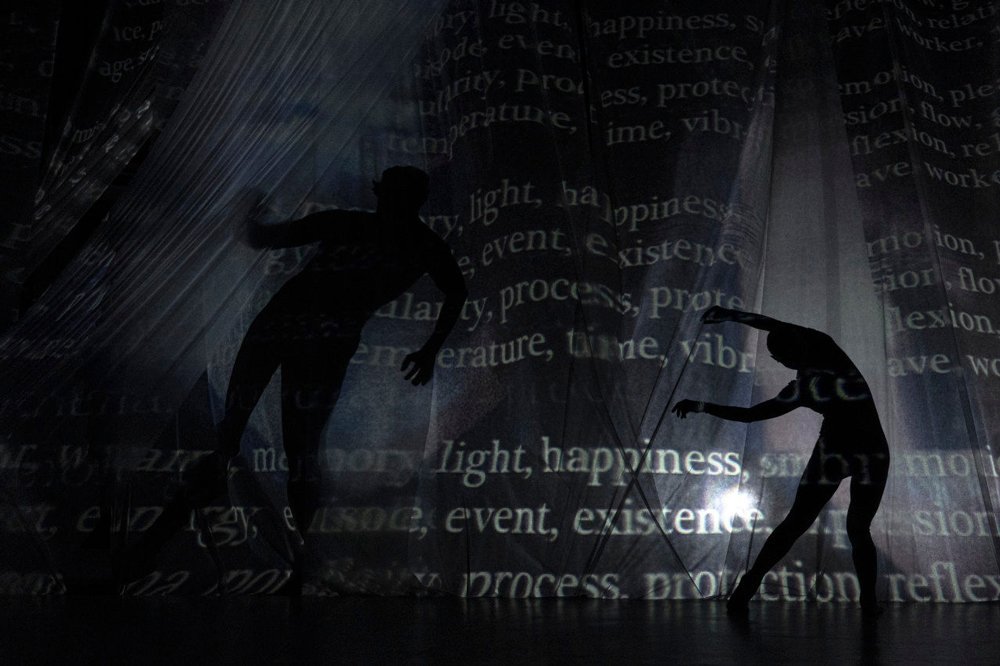

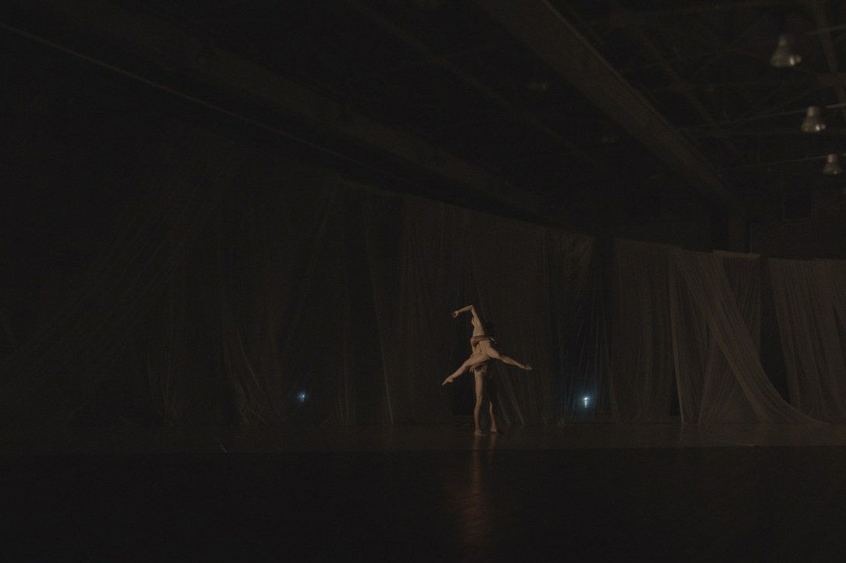

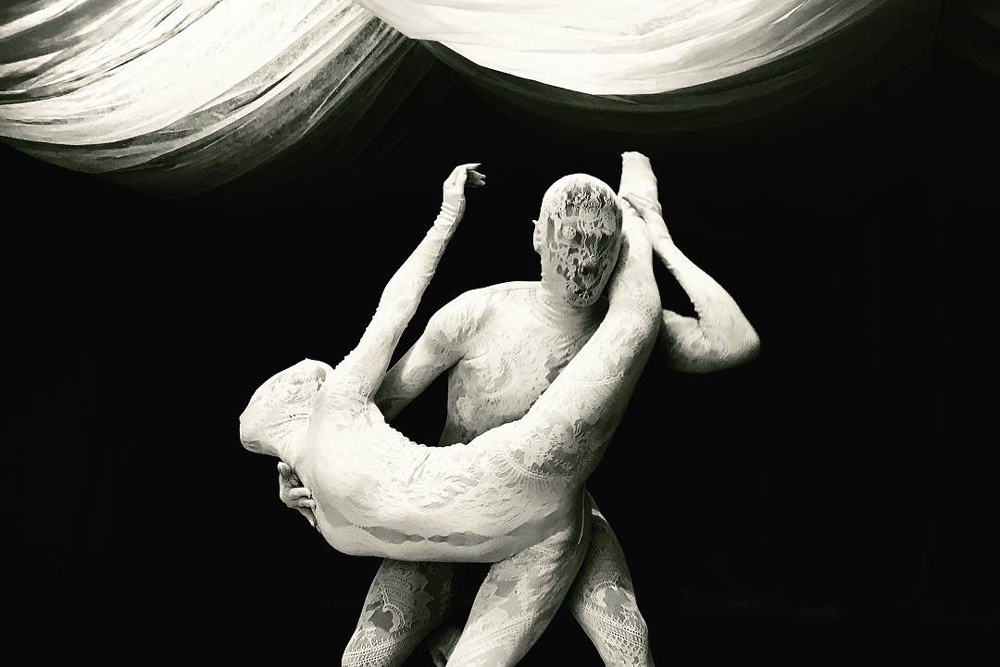

奇しくもコロナ感染症という未曾有の事態の中で作られた、命の始まり、他者への渇求、畏怖、滑稽さ、愛の交わりから別れ、そして命のおわり— 全ての儚い(transient) 何か(X)ー 私たち一人一人に共通する「生」についてのパフォーマンス。… View more

「KIITOアーティストサポートプログラム」の招聘アーティストとして神戸に滞在し、旧生糸検査所として歴史ある近代建築の巨大空間を舞台に、地元住民なども作中映像の制作に加わる形でのサイトスペシフィックなクリエーションを行うも、新型コロナ感染症蔓延のため無観客公演に。その後「渋谷ファッションウイーク 2020 春」のプログラムとして渋谷公演を発表した。

2020. Mar. 6 fri

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)

2020. Mar. 20 fri

SHIBUYA QWS/ SCRAMBLE HALL

演出・振付:湯浅永麻

出演:アラン・ファリエリ、湯浅永麻

音楽:world’s end girlfriend

衣裳:廣川玉枝(SOMA DESIGN)

技術:遠藤豊(LUFTZUG)

[ 神戸 ]

主催:キアスマ実行委員会、デザイン・クリエイティブセンター神戸

企画制作:Dance New Air(一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

[ 渋谷 ]

主催:渋谷ファッションウイーク実行委員会

共催:キアスマ実行委員会

企画制作:Bunkamura

制作協力:Dance New Air(一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

協力:城崎国際アートセンター(豊岡市)、NPO法人DANCE BOX、渋谷ファッションウイーク実行委員会、スタジオアーキタンツ、スタジオbox169、Dance Base Yokohama (DaBY)、SHIBUYA QWS、デザイン・クリエイティブセンター神戸

photo by igaki photo studio / 写真提供:城崎国際アートセンター

photo by igaki photo studio / 写真提供:城崎国際アートセンターXHIASMA

Reserach

#001

城崎国際アートセンター滞在制作

湯浅永麻が、視覚障害を持つ武内美津子を迎え、ファッションデザイナーの廣川玉枝、音楽家のworld’s end girlfriend、テクニカルディレクターの遠藤豊、制作の宮久保真紀らと城崎国際アートセンターにて1週間のリサーチを実施。立場を超えてオープンなディスカッション・実験・トライアウトを行い、30分程のワーク・イン・プログレスを創作。… View more

兵庫県日高町にある豊岡市社会福祉協議会の施設「地域福祉・生活支援拠点ぐるらん」の利用者を対象にしたアウトリーチのワークショップも行い、認知症や高齢の方々と触れ合いながらインプロビゼーションを一緒に行った。最終日のワーク・イン・プログレス・ショーイングでは、アドバイザーにジャーナリストの林信行、羽田未来研究所の河辺徹也も加わり、公開トークを開催。観客にもショーイングの一部を体験できる時間を設けた。

2018. June. 30 sun

振付家:湯浅永麻

ダンサー:武内美津子

デザイナー:廣川玉枝(SOMA DESIGN)

作曲家:world’s end girlfriend

テクニカルディレクター:遠藤豊(LUFTZUG)

アドバイザー:林信行、河辺徹也 ほか

制作:宮久保真紀 (Dance New Air/一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

撮影:igaki photo studio /写真提供:城崎国際アートセンター

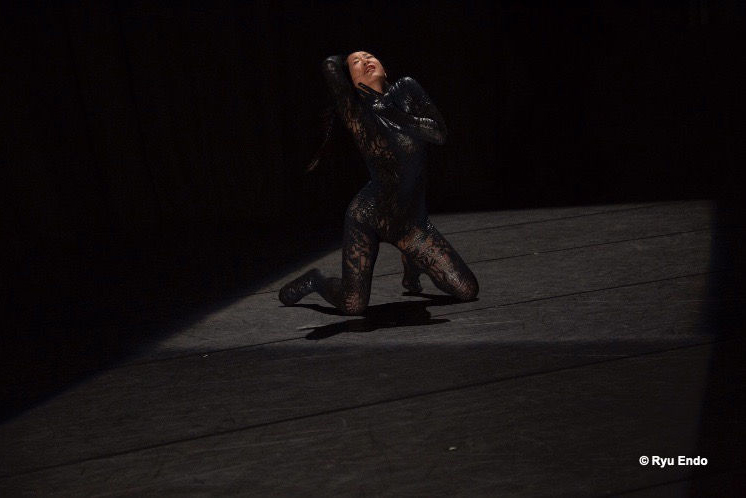

XHIASMA

XHIASMAXHIASMA

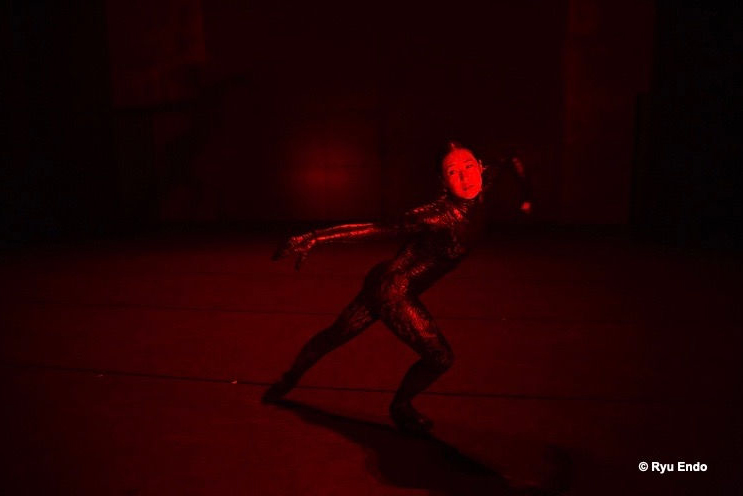

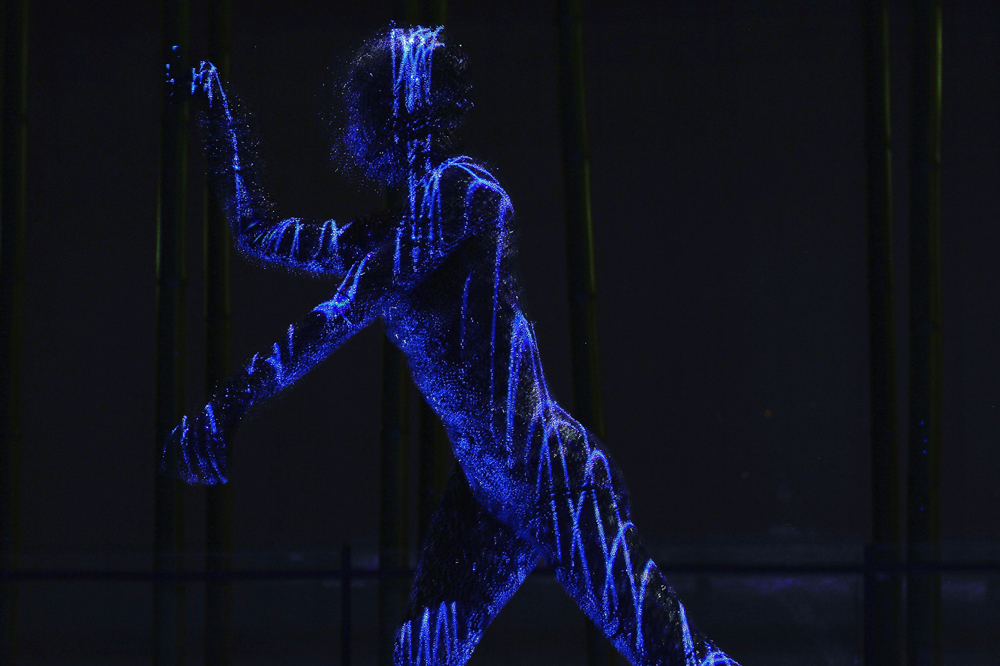

六本木アートナイト 2018

「六本木アートナイト2018 –街はアートの夢を見る–」のSPECIAL PROGRAMとして、闇に浮かぶ身体と、光の交差で新たな視点を共有する一夜限りの実験的なダンスパフォーマンス。この作品を契機として、異ジャンルのアーティストによる、フラットなコラボレーションのプラットフォームとして、XHIASMA Projectを発足。… View more

商業施設であるミッドタウン内のガーデンテラス広場を大胆に使い、音楽とシンクロさせたメディアアーティスト脇田玲によるレーザー光線のもと、スワロフスキーを贅沢に使った廣川玉枝の代表作・スキンシリーズを着た湯浅永麻がダンスを繰り広げた。

2018. May. 27 sun

東京ミッドタウン・ガーデンテラスB1F

振付・出演:湯浅永麻

衣裳:廣川玉枝(SOMA DESIGN)

空間:脇田玲

空間補佐:Scott Allen

音楽:瀧本花乃介

照明:田代弘明(株式会社DOTWORKS)

音響:中原楽(LUFTZUG)

デザイン製作:福井武(SOMA DESIGN)

制作協力:Dance New Air(一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

主催:東京ミッドタウン

協力 : 武蔵野美術大学空間演出デザイン学科

Works

Things that are beautiful and transient

アステールプラザプロデュース

湯浅永麻 ダンサー育成プログラム

Dance Intensive Hiroshima

ダンス・インテンシブ広島(DIH)

2022. December. 10, 11

演出・構成:湯浅永麻

振付・出演:湯浅永麻、笹本龍史、DIH参加者

音楽:The Caretaker, Son Lux

照明・舞台監督:福田哲也、柏原孝祐(ケアー)

音響:黒元敬太(サウンドオフィスクロスロード)

主催:(公財)広島市文化財団アステールプラザ、広島市

共催:FREE HEARTS

後援:広島市教育委員会、中国新聞社、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフエム放送、FMちゅーピー76,6MHz

happen to be

さいたまダンスラボラトリvol.04

2021. August. 14, 15

演出・構成:湯浅永麻

出演:さいたまダンスラボラトリVol.4 受講生

振付:さいたまダンスラボラトリVol.4 受講生、湯浅永麻

音楽:The Music for The Royal Fireworks (Handel)

We are Enemies But Not Here (The Stranger)

III Fares The Land (The Stranger)

Vilolin concerto in d minor opus47 (Sibelius)

equinox eyes will stop (The Caretaker)

照明:岩品武顕

音響:金子伸也

主催:彩の国さいたま芸術劇場

シェヘラザーズ

さいたまダンスラボラトリvol.03

2021. March. 20, 21

演出・構成:湯浅永麻

出演:浅沼圭、塩川ちひろ、柴田真梨子、高橋楓華、田中真夏、内藤治水、平石瑠海、三輪奈未、モテギミユ、山崎眞結、横山史歩

振付:シェヘラザーズ出演者、湯浅永麻

音楽:コルサコフ交響組曲「シェヘラザード」第一楽章、Pussy Riot 「Straight Outta Vagina」

照明:岩品武顕

音響:金子伸也

主催:彩の国さいたま芸術劇場

photo by Yulia Skogoreva

photo by Yulia Skogoreva映像版 n o w h e r e

オンライン配信中

theater for all

文化庁「文化芸術収益力強化事業」バリアフリー型配信プラットフォーム事業

演出:湯浅永麻

出演:柿崎麻莉子、湯浅永麻

空間プロデュース:大平貴之

音楽アレンジ:world’s end girlfriend

ナレーション:湯浅永麻

記録映像:山城大督、冨田了平

映像編集補助:山本千愛

英語字幕監修:阿部のぞみ

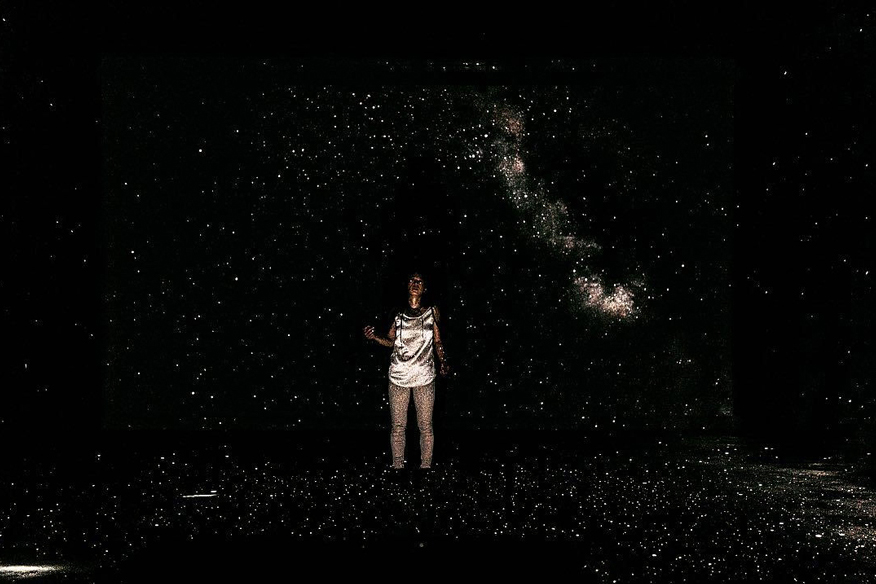

n o w h e r e

Dance New Air2020->2021

青山スパイラルホール

2020.Dec 24 ~27

演出:湯浅永麻

出演:柿崎麻莉子、湯浅永麻

空間プロデュース:大平貴之

主催:Dance New Air実行委員会、株式会社ワコールアートセンター、有限会社大平技研、一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ

共催:港区(令和2年度港区文化プログラム)

site

Xhiasma Project #003

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)

2020.Nov.1

コンセプト・演出・出演:湯浅永麻

演出・技術:遠藤豊(LUFTZUG)

制作:Dance New Air (一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

主催:デザイン・クリエイティブセンター神戸、キアスマ実行委員会、一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ

助成:公益社団法人企業メセナ協議会、GBFund/芸術・文化による新型コロナウィルス災害支援

transient X

Xhiasma Project #002

神戸:2020.March.6

渋谷:2020.March.20

演出・振付:湯浅永麻

出演:アラン・ファリエリ、湯浅永麻

音楽:world’s end girlfriend

衣裳:廣川玉枝(SOMA DESIGN)

技術:遠藤豊(LUFTZUG)

制作:宮久保真紀 (Dance New Air/一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

主催:キアスマ実行委員会、デザイン・クリエイティブセンター神戸、渋谷ファッションウイーク実行委員会

企画制作:Dance New Air、Bunkamura

協力:城崎国際アートセンター(豊岡市)、NPO法人DANCE BOX、渋谷ファッションウイーク実行委員会、スタジオアーキタンツ、スタジオbox169、Dance Base Yokohama (DaBY)、SHIBUYA QWS、デザイン・クリエイティブセンター神戸

Jardin Féerique

さいたまダンスラボラトリvol.02

2019. August. 30, 31

演出・構成:湯浅永麻

ムーヴメント:さいたまダンスラボラトリvol.2出演者

出演:さいたまダンスラボラトリvol.02受講生

サウンドデザイン: Daan de Boer、湯浅永麻

音楽:Maurice Ravel “Ma mère l’oye” Le jardin féerique

照明デザイン:岩品武顕

音響:金子伸也

主催:彩の国さいたま芸術劇場

media

Opto/optofile_touch

初演 彩の国さいたま芸術劇場小ホール

2018.December.8 sat

振付・出演: 湯浅永麻

音楽:World's end girlfriend

衣装:廣川玉枝/SOMARTA

照明:伊藤雅一

音響:金子伸也

舞台監督:尾崎聡

主催・企画制作:Opto、愛知県芸術劇場(愛知公演)、交易財団法人埼玉県芸術文化振興財団(埼玉公演)

solos

さいたまダンスラボラトリvol.01

2018. August.11

演出・構成:湯浅永麻

ムーブメント: さいたまダンスラボラトリvol.01受講生

出演:さいたまダンスラボラトリvol.01受講生

サウンドデザイン:Yota Morimoto

照明デザイン:岩品武顕

音響:金子伸也

主催:彩の国さいたま芸術劇場

XHIASMA

六本木アートナイト2018

2018.May.27 sun

東京ミッドタウン・ガーデンテラスB1F

振付・出演:湯浅永麻

衣裳:廣川玉枝(SOMA DESIGN)

空間:脇田玲

空間補佐:Scott Allen

音楽:瀧本花乃介

照明:田代弘明(株式会社DOTWORKS)

音響:中原楽(LUFTZUG)

デザイン製作:福井武(SOMA DESIGN)

制作協力:Dance New Air (一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

主催:東京ミッドタウン

協力:武蔵野美術大学空間演出デザイン学科

enchaîne

DanceNewAir2018 プレ公演

サイトスペシフィックシリーズvol.2

2018.Feb.28 wed ー Mar. 2 fri

国際文化会館 International House of Japan

振付・演出:湯浅永麻

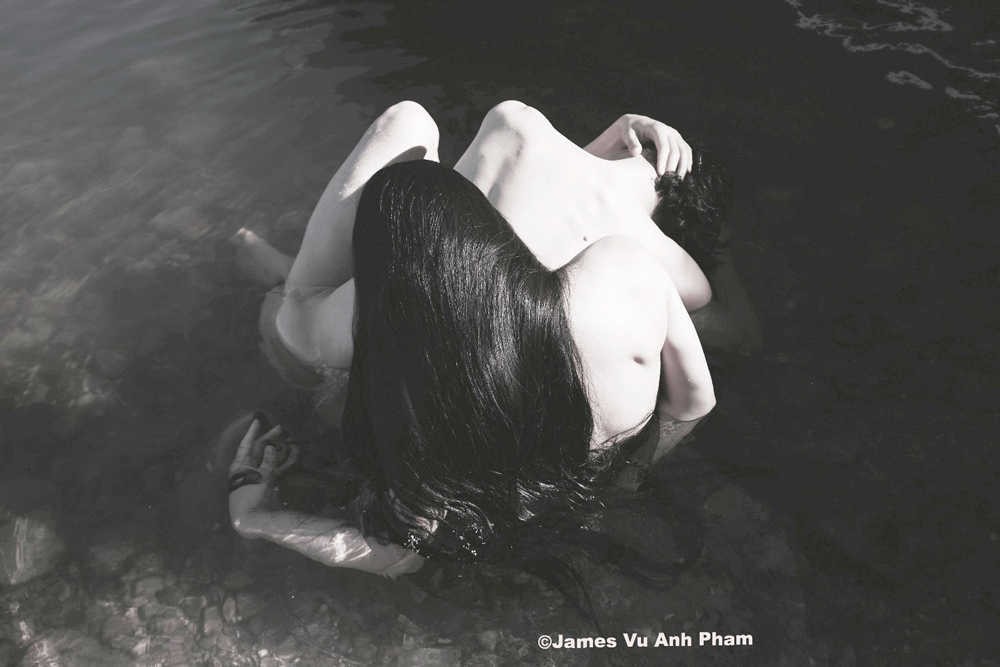

出演:Allan Falieri, James Vu Anh Pham, 湯浅永麻

空間:田根剛(Atelier Tsuyoshi Tane Architects)

衣裳:廣川玉枝(SOMA DESIGN)

技術:遠藤豊(LUFTZUG)

主催:Dance New Air実行委員会、一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ

共催:公益財団法人 国際文化会館 港区平成29年度港区文化プログラム連携事業

助成:アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)

協力:スタジオ アーキタンツ、名古屋モード学園

Prelude to a Black Hole

by Kronos Quartet

2014.September.14.

Rotterdam De Doelen

Gergiev festival

振付:出演:湯浅永麻

演奏:Kronos Quartet

音楽:Charles Ives、Sergei Rachmaninov

主催:Gergiev festival

White Sins

NDT summer Intensive

2014.August.17

振付:湯浅永麻

音楽:Roberto Garreton (www.360-sound.com)

アシスタント:Roger Van der Poel

出演:Dancers of NDT Summer Intensive 2014 Group B

主催:NDT Summer Intensive 2014

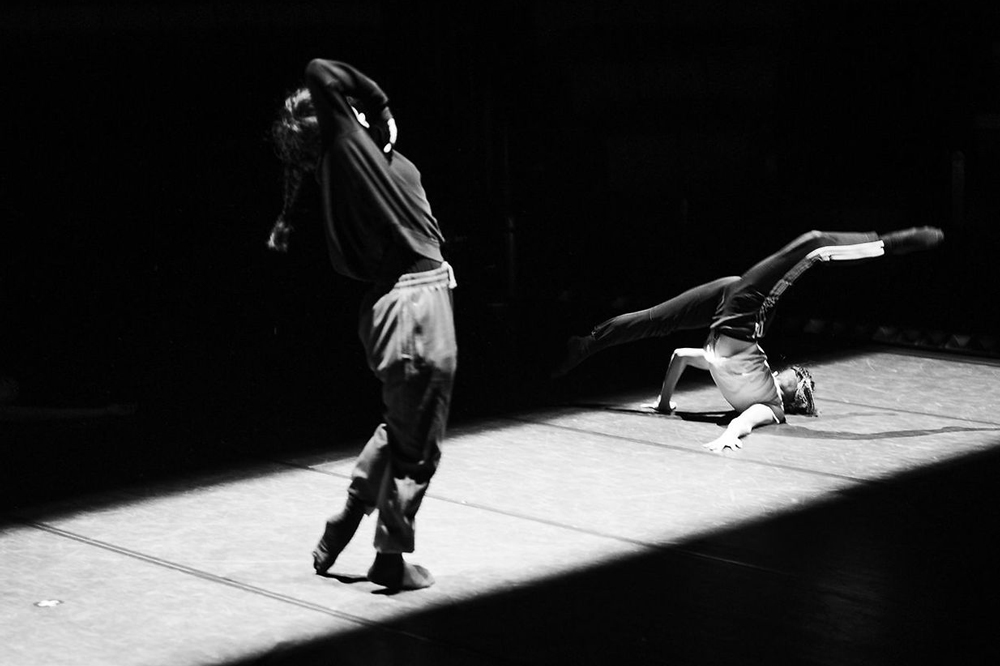

Breakaway

初演:2014.July.18. スタジオアーキタンツ

振付:小㞍健太、湯浅永麻

音楽:Roberto Garreton (www.360-sound.com)

出演:小㞍健太、湯浅永麻

主催:architanz Studio Performance、series vol.4 "Divertimentos"

Press

Talk

Meet Your Art 森山未來 × 中野信子 × 湯浅永麻 × 佐久間海土

Xhiasma Project #002 transient X

Interviews

ダンスインテンシブ広島(DIH) Read

Read

カウンターテクニック紹介 Read

Read

"わたしは幾つものナラティヴのバトルフィールド" by 岡田利規 × 湯浅永麻 × 太田信吾

(1) SPICE Read

(2) ステージナタリー

Read

(2) ステージナタリー Read

Read

Reviews

RealTokyo “みえないグラデーション” by 湯浅永麻 [日本語/English] Read

Read

“わたしは幾つものナラティヴのバトルフィールド” by 岡田利規 × 湯浅永麻 × 太田信吾

(1) 美術手帖 プレビュー Read

(2) The New York Times Style Magazine:Japan 稽古場レポート

Read

(2) The New York Times Style Magazine:Japan 稽古場レポート  Read

Read

新国立劇場 “A Picture of You Falling” by Crystal Pite [English] Read

Read

Dance New Air 2020→21 “nowhere” by 湯浅永麻

(1) SPICE プレビュー  Read

(2) ダンス評

Read

(2) ダンス評 Read

Read

“Gömböc” by Antonin Comestaz [English] Read

Read

“ON VIEW: Japan” by Sue Healy/Dance Lab #2 by 湯浅永麻 × 小㞍健太  Read

Read

“Futuristic Space” by Ella Rothschild Read

Read

“enchaine” by 湯浅永麻 Read

Read

“Julia and Romeo” by Mats Ek

(1) DanceTabs [English] Read

(2) CriticalDance [English]

Read

(2) CriticalDance [English] Read

Read

“Breakaway” by 湯浅永麻 × 小㞍健太

(1) THEATERKRANT [Dutch] Read

(2) Dans Magazine [Dutch]

Read

(2) Dans Magazine [Dutch] Read

Read

Dance Piece

-NDT2

Caterpillar (Shusaku Takeuchi)

Furious Angels (Stephan Thoss)

Minus 16 (Ohad Naharin)

Postscript (Lightfoot/Leon)

Said and Done (Lightfoot/Leon)

Simple Things (Hans van Manen)

Sob a Pele (Henrique Rodovalho)

Subject to Change (Lightfoot/Leon)

-NDT1

Blink of An Eye (Medhi Walerski)

Chamber (Medhi Walerski)

Dissolve in this (Johan Inger)

Enemy in the Figure (William Forsythe)

Fluke (Mats Ek)

Garbo Laughs (Marco Goecke)

I saw I was I (Lukas Timlak)

Lab 15 (Alexander Ekman)

Mémoires d’Oubliettes (Jiří Kylián)

Of Any If And (William Forsythe)

Plot Point (Crystal Pite)

Renature (Wayne McGregor)

Scheme of Things (Tero Saarinen)

Schmetterling (Lightfoot/Leon)

School of Thought (Lightfoot/Leon)

Secus (Ohad Naharin)

Sehnsucht (Lightfoot/Leon)

Sh-Boom (Lightfoot/Leon)

Shine a Light (Lightfoot/Leon)

Silent Screen (Lightfoot/Leon)

Skipping Over Damaged Area (Lightfoot/Leon)

Solo Echo (Crystal Pite)

Sooner or Later (Lightfoot/Leon)

Speak for Yourself (Lightfoot/Leon)

Still Life (Azure Barton)

Sunset Logic (Johan Inger)

Symphony of Psalms (Jiří Kylián)

Tar and Feathers (Jiří Kylián)

The Lost Room (Franck Chartier)

The Missing Door (Gabriela Carrizo)

The Second Person (Crystal Pite)

Trio (William Forsythe)

Walking Mad (Johan Inger)

Washing Machine (Ivan Perez)

-NDT1,2,3

-EASTMAN

Les Indes Galantes (Sidi Larbi Cherkaoui)

M¡LONGA (Sidi Larbi Cherkaoui)

SATYAGRAHA (Sidi Larbi Cherkaoui)

Alceste (Sidi Larbi Cherkaoui)

-Opto

Homage to (Megumi Nakamura)

Recall (Vaclav Kunes)

REEN (Vaclav Kunes)

怖くても動き続けろ (Yoshifumi Inao)

-Tomoko Mukaiyama

Gaka (Tomoko Mukaiyama/Un Yamada)

HOME (Tomoko Mukaiyama/Ema Yuasa)

-Royal Swedish Ballet

(guesting/ゲスト出演)

Julia & Romeo (Mats Ek)

Körper (Sasha Waltz)

-Idan Sharabi&dancers

Adar

Chopin

Ktzat

Makom

-Ella Rothschild

FORMURA (Mirai Moriyama × Nobuko Nakano × Ella Rothschild)

-Sue Healey

-Damien Jalet x Kohei Nawa

-Toshiki Okada

"わたしは幾つものナラティヴのバトルフィールド/I am a Battlefield of Narratives”

(Toshiki Okada × Ema Yuasa × Shingo Ota)

-Peeping Tom

マザー("Moeder")